坐落于淮河中游的安徽界首,民风淳朴,文化底蕴丰厚。这里的剪纸、年画、陶器等民间艺术渊源流长,散发着浓烈的泥土芬芳,界首彩陶更是以独树一帜的艺术风格,体现了农民敦厚朴实的性格特点和大拙大巧的审美意趣,反映着中国民间艺术崇尚自然、追求和谐的审美...

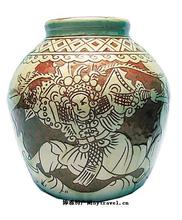

坐落于淮河中游的安徽界首,民风淳朴,文化底蕴丰厚。这里的剪纸、年画、陶器等民间艺术渊源流长,散发着浓烈的泥土芬芳,界首彩陶更是以独树一帜的艺术风格,体现了农民敦厚朴实的性格特点和大拙大巧的审美意趣,反映着中国民间艺术崇尚自然、追求和谐的审美趋向,成为国内民间艺术的一朵极品,并被列入国家级非物质文化遗产名录。历史上,界首彩陶主要分布在安徽颍河界首段南岸,当地村民都以冶陶为生。隋代,界首便有了立窑烧陶的历史。唐代,因与唐三彩产地洛阳为邻,界首三彩刻花陶器的问世,更是哄动一时。经过千百年的进步,界首三彩刻花陶已渐渐演变为今天的三彩刻画陶,但其独特的造型艺术,依旧维持着古老的气质。界首彩陶的造型多以圆形为主,这种圆形有两个含义:其一,陶有掏之谐音,圆有团团圆圆之含义,二者结合,即为掏个团团圆圆。解放前,淮河中游一带风靡嫁娶之时女方必陪嫁一件三彩陶坛的风俗,圆形陶坛上刻有牡丹、梅花喜鹊、莲花鲤鱼等图案。其二,圆形陶器要比其他形器的容量大,实用性更强,而且烧制也不容易变形。界首彩陶的制作材料,取自淮河流域特有些淤泥,这种淤泥经河水冲刷后,具备坚韧的弹性和可塑性,便于塑造千变万化的形态。在造型上,界首彩陶遵循曲直结合、变化与统一的审美特点:轮廓线很多运用弧线,千变万化,极度夸张。侧面看,坛罐底部到颈部都是由弧线组成,充分彰显腹部饱满、丰硕的视觉成效。而颈部至口部则运用少许直线,与弧线映衬。这种以弧线为主、直线为辅的设计,可谓点到为止,恰如其分,从而体现曲中有直、柔中有刚的意境美,形成了界首彩陶统1、协调、均衡和安定的美感。界首彩陶走过了三个衍变阶段。第一是素烧陶,先民们用柴草低温烧制出没釉彩的陶器,自然而成的条纹成为独具美感的装饰纹样。第二阶段则是刻花期,先民们开始用陶轮拉出千变万化的陶胎;晾干后,施白土于胎面,以铁签或竹签刻画花鸟鱼虫于胎面,再施釉彩窑烧。其内容多为自然界之花鸟,坛罐颈部或底部均刻有以花为主题的二方连续图案,故称为刻花陶;陶胎窑烧后呈赭红色,配饰翠绿和土黄釉色,形成三彩釉色,故此被叫做三彩刻花陶。第三个阶段则是刻画期,伴随题材的丰富,除花鸟鱼虫外,界首彩陶还吸取了传统戏曲中的艺术元素,诸如《破洪州》《战秦琼》《铡美案》等等传统戏剧场景都被搬上了陶坛;而表现技法上,则充分运用剔、刻、刮等手法,画面色彩愈加丰富,刻画主题愈加鲜明。其装饰技法主要表现两个特点,一是刻画工具的特殊性,以刀、针代笔,剔、刻、刮并举,使画面产生黑、白、灰艺术成效;这一传统技艺现在在国内制陶界尚无他例。二是地区民间艺术的兼容性,既秉承了唐三彩遗风,又兼容了当地木版年画的线刻表现形式,吸收了界首剪纸线面结合的特征,信手刻画,毫无雕凿之匠气,在制陶技艺中自成流派,这一彩陶装饰技法一直沿续到今天。

中国特产网

中国特产网