博兴柳编的基本介绍柳编(博兴柳编),山东博兴县传统美术,国家级非物质文化遗产之一。据《博兴县志》记载,博兴柳编技艺已有800多年的历史,它发祥于县内兴福镇一带。明清时期,柳编技术在博兴县的兴福镇—带传开。民国时期,柳编技艺渐渐在全县推广,形...

博兴柳编的基本介绍

柳编(博兴柳编),山东博兴县传统美术,国家级非物质文化遗产之一。

据《博兴县志》记载,博兴柳编技艺已有800多年的历史,它发祥于县内兴福镇一带。明清时期,柳编技术在博兴县的兴福镇—带传开。民国时期,柳编技艺渐渐在全县推广,形成产业。柳编(博兴柳编)有茶垫、坐垫、门踏垫、草编储物箱、草编玻璃瓶套等日用家居工艺品,品类齐全,造型美观,色彩鲜艳。

博兴柳编工艺主要分布于山东滨州博兴县的麻大湖畔和锦秋街道。草柳编工艺在当地有着悠久历史,明清时期,草柳编工艺开始在锦秋等地的妇女之间流传,后渐渐成为当地的主要副业。20世纪50年代之后,在当地政府的扶持下,经过民间艺人的努力传承,草柳编产业从小作坊逐步进步成肯定的生产规模。

近年来,当地生产的草柳编品类齐全,造型美观,色彩鲜艳,技艺精湛。除去满足国内需要以外,还曾远销新加坡、韩国、日本、美国、法国等多个国家和香港、台湾区域,年销售收入达五千多万USD。

博兴柳编的商品手感柔软,经济环保,有着鲜明的地方特点和风格特点,是山东著名的传统工艺品,理应遭到保护。

商品特征

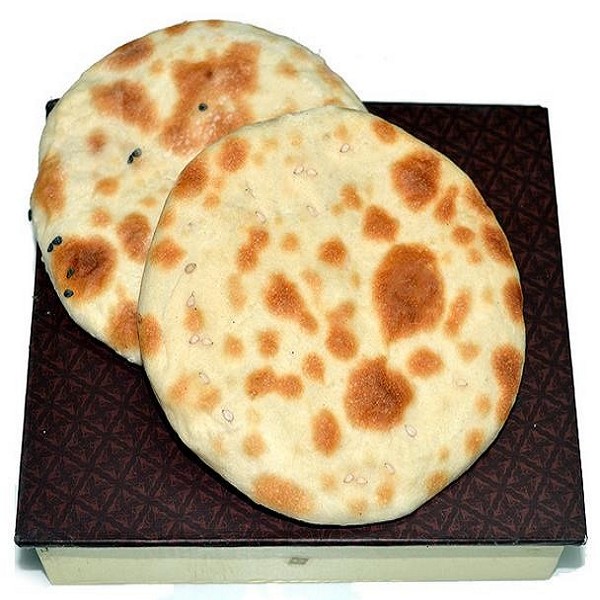

草柳编工艺的材料主如果当地湿地成长的蒲草、苇草、毛草、玉米皮与成长时间长达两年之久的冬麦秆,这类植物都具备纤维均匀、质地柔软、皮杆度长、木质化程度较低、易于用等的特征。近年来,博兴县当地生产的草柳编商品有茶垫、坐垫、门踏垫、草编储物箱、草编玻璃瓶套等日用家居工艺品,品类齐全,造型美观,色彩鲜艳。

历史民俗

柳编,即用柳科植物的枝条,经处置后以手工编制生活用品和艺术品。柳编技艺历史久远,而且在中国北方区域很常见。

关于博兴编织业的由来,尚未发现考古实物标本或明确的文字记述,这大概与其材质及其在历史上所处的社会经济地位有关。但从黄河三角洲一带出土的一些陶器上的印纹和陶嚣的把柄形状可以看出,柳编这种条编工艺早在远古年代已得到大家的广泛看重,并影响和促进了制陶业的进步。

早在北魏时期,贾思勰在《齐民需要》中曾对黄河下游桑柳的种植做过描述:“大家在地边、路旁闲散地种植桑柳。妇女养蚕作茧抽丝织布;男子在农闲之际,借助采集的桑柳条,编织一些生活用品和简单的农具,除去满足我们的用以外,余者可售于集市”。

据《博兴县志》记载,博兴柳编技艺已有800多年的历史,它发祥于县内兴福镇一带。早年有一姓王的年轻人,他用柳条编制的筐、篓、笼等器具巧夺天工,人称“王编”,大家仍塑其像、燃香火纪念这位巧匠。

明清时期,柳编技术在博兴县的兴福镇一带传开,编织的柳箱、筐、篮、升、斗、簸箕、夡、箩等精巧美观,样式考究大方,结实耐用,远销京、津、苏、浙等地的一些大商埠。

民国时期,柳编技艺渐渐在全县推广,形成产业,从业职员达15000多人。

1931年,博兴县各区柳货工会代表在兴福镇成立了柳业工会,附设贷款所,创设柳编工场,伴随年代的进步和技艺的不断革新,柳编技艺进一步健全和提升,在编织结构和制品形式上创造出许很多多不相同种类型的商品,其商品既有实用价值,又有审美意味。

做法

传统柳编工艺较为简单,只有选料、脱皮、晾干、回软几个工序,当代柳编技艺较传统的已有非常大变化,从编织过程看,大致分七个工序。

第一步:选料。材料为柳条,柳条类型有旱柳、垂柳、劈柳、杞柳、红柳等,要依据编织的物品选择不一样的柳条,选柳条一般在伏天,这个时候的柳条较为成熟,剥皮容易,颜色白,直径为1毫米到5毫米之间,长度60厘米左右,然后脱皮。

第二步:上色。依据设计需要,将所需要的各种颜色均匀地涂在所用柳条上,并晒干。

第三步:浸泡。将涂有颜色的柳条浸入水中,粗柳条需浸泡20分钟,细柳条浸泡10分钟,目的在于使其变软,易于弯曲,加大其韧性,便于编织。

第四步:编织。根据肯定的形状和规格尺寸,用铁签、果枝剪、尺等工具进行编织。这是能体现技艺的工序,主要有平编、绞编、勒编、砌编、缠编等五种技法。

第五步:熏蒸。编织出的成品要进行擦洗,然后放入熏室内,点燃硫黄熏蒸2小时。

第六步:晾晒。从熏室取出后准时晾晒,以防商品发霉和变形。

第七步:刷漆。晒干之后,刷上清漆,起到经久耐用、不容易褪色、增加亮度有哪些用途,使之愈加美观。

博兴柳编的获奖荣誉

2011年,柳编(博兴柳编)经中国国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

中国特产网

中国特产网